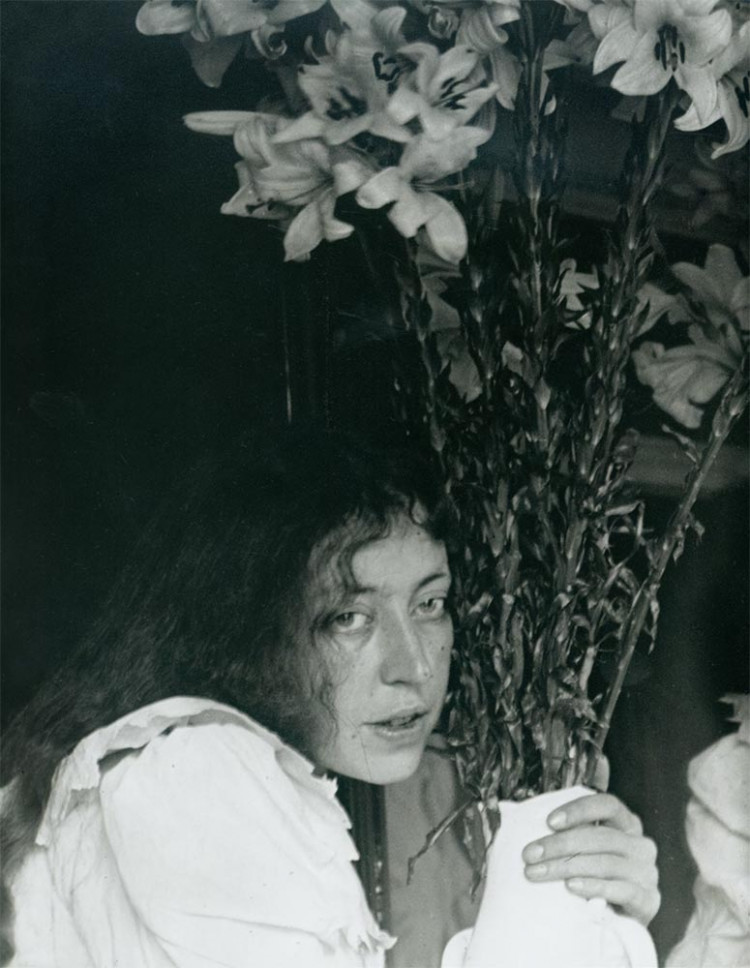

Якунчикова-Вебер Мария Васильевна

Мария Васильевна Якунчикова-Вебер — одна из первых профессиональных художниц в России. Совместив в своем творчестве отечественную школу и европейские художественные новшества, Якунчикова вошла в круг основоположников символизма и модерна на русской почве. Художница находилась в эпицентре творческой жизни Москвы и Парижа: была близка с Третьяковыми, Поленовыми, Мамонтовыми и Абрамцевским кружком, Дягилевым и художниками круга «Мира искусства», парижскими символистами. Она создавала картины и панно, изучала древнее искусство и даже участвовала в организации Кустарного отдела Русского павильона на Всемирной выставке в Париже. К несчастью, из-за сильной болезни периоды творческого воодушевления художницы часто сменялись моментами ухудшения самочувствия, и жизнь М. В. Якунчиковой оборвалась на 32 году жизни — в момент наиболее полного ее расцвета.

Лучше познакомится с художницей и ее непростой судьбой можно благодаря воспоминаниям ее сестры — Натальи Васильевны Поленовой, жены знаменитого художника. Наталья Поленова очень чутко описывает жизнь художницы, ее переживания и устремления. Это очень личный взгляд, который позволяет и нам практически познакомиться с прекрасной художницей Марией Васильевной Якунчиковой-Вебер. Проводим сокращенную версию очерка.

Мария Васильевна Якунчикова родилась 19 января 1870 года в Висбадене, где родители ее проводили зиму. Детство её протекло в Москве среди очень многочисленной семьи.

Зиму Якунчиковы проводили в городе, а по летам уезжали в подмосковное имение «Введенское» Звенигородского уезда. Введенское играет большую роль в детстве Марии Васильевны и влияние его отразилось и на ее характере и на направлении ее художественного развития. Это соединение благородно-чопорной внутренней обстановки с возвышающей красотой природы держало впечатлительного ребенка всегда в каком-то приподнятом настроении и развило в нем вдумчивость, чутье красоты и уважение к прошлому.

Рисовать M. В. всегда любила, но способности ее стали определяться к 12-ти годам. Летом 1883 года в Введенское, для руководства занятиями детей, был приглашен художник-преподаватель, Н. А. Мартынов. Его уменье приохотить детей к рисованию, совместная с ними работа с натуры и присущее ему уважение к индивидуальными способностями ребенка, привлекли к нему любовь М. В. и она принялась за серьезную работу.

Между тем этой счастливой детской поре в Введенском близился конец. Осенью 1883 года тяжелые семейные обстоятельства произвели перелом в жизни семьи, а зимой 1884 года Введенское было продано. Под влиянием этого горя М. В. как-то вдруг выросла и развилась нравственно; ее чуткая натура начала вдумываться в людские отношения. У нее выработалась тонкая оценка людей и глубокое уважение к их личным качествам. Она сознала, что пора счастливого детства горько оборвана и что надо самой создать осмысленное юношество; для этого надо было прежде всего заняться своим образованием.

Занятиями ее в то время руководил преданный друг семьи, С. С. Голоушев (Сергей Глаголь). Сам — художник-любитель, он поддерживал M. В. в ее увлечении искусством и много помог ей в этих первых шагах на пути художественного развития. В это время она поступила в Школу Живописи и Ваяния. Утром она писала там этюды, днем занималась дома, а вечером опять рисовала в школе. Эта работа всецело увлекла ее и она отдавала ей все силы.

В 1886 году М. В. сблизилась с семьей Поленовых. Это знакомство создало для нее новую эпоху в ее жизни. Е. Д. Поленова обладала особым даром вызывать в людях сознание их сил, внушать им веру в себя, направлять и воодушевлять их на работу. Это влияние M. В. сильно почувствовала на себе и всегда чувствовала и сознавала его и впоследствии.

Лето 87 и 88 годов М. В. проводила большей частью у Поленовых в Жуковке, маленькой усадьбе близ Мытищ, на реке Клязьме. В Жуковке шла жизнь очень увлекательная; там, кроме M. В., гостили Константин Коровин и Остроухов, наезжали Серов, Левитан, Нестеров и другие. Для всех это была эпоха горячей работы. Каждый работал по-своему и работал много, а затем делились впечатлениями.

Подолгу беседовали между собой M. В. и Е. Д., и между ними установилось духовное родство. Елена Дмитриевна, как старшая и к тому же очень образованная женщина, имела большое влияние на развитие М. В. Мария Васильевна же со своей стороны, как натура очень чуткая, пытливо добивалась постоянного анализа самых разнообразных чувств и впечатлений. Эти минуты духовного настроения и художественного восторга М. В. называла «общением с призраком». Когда наступала эта счастливая пора, — работа шла с вдохновением и надеждой.

Осенью 88 года M. В. в первый раз поехала за границу с отцом и сестрами. Они направились через Вену в Италию. От этого путешествия сохранились письма, дневники, свидетельствующие, как сильно была развита в М. В. наблюдательность и потребность отдавать себе отчет в своих впечатлениях. Если можно так выразиться, она все видит в сознательных чертах и красках. Поездка окончилась смертью в Аббации маленькой сестры М. В., и семья поспешила назад в Москву.

1889 год начался грустно. Усиленная работа в Школе Живописи и Ваяния при тогдашней плохой обстановке, страшной духоте и жаре, и переутомление сказались на здоровье M. В. Доктора нашли необходимым отправить ее на юг. В марте 89 года она опять едет за границу через Берлин и Париж в Биарриц.

Париж охватил и увлек M. В. с одной стороны своей внешней жизнью, с другой своим художественным подъемом. Знакомая с французским искусством только по собранию С. M. Третьякова в Москве и считая некоторые вещи этой коллекции шедеврами, она поражается здесь количеством равносильных им картины, ее увлекает это обилие творчества, эта неутомимая работа и искание новых форм.

Но здоровье требовало скорейшего отъезда на юг и пришлось прервать все эти художественные восторги. Пребывание на юге, затем лето в Нормандии сделали свое и M. В. ожила.

Осенью вся семья съехалась на всемирную выставку и было решено провести зиму в Париже. Это как нельзя больше соответствовало мечтам М. В. Она чувствовала на себе бодрящее влияние Парижа, чувствовала, какой сильный толчок к работе он давал своей разносторонней художественной жизнью. Разбираясь во впечатлениях от выставок и особенно от богатейшего художественного отдела всемирной выставки, она поняла свои собственные силы и выяснила себе всю серьезность и глубину присущей ей потребности художественного творчества; она осознала, что единственное дело ее жизни — быть художником. Неутомимая работа западных мастеров и их широкий размах на почве строго выработанного рисунка ясно доказывали ей необходимость серьезно учиться и она пока поступила в мастерскую Jullian.

В Московской школе она прошла все классы до натурного, а здесь она принялась за рисунки и этюды с натурщиков. Живая, интеллигентная среда, в которой она жила, веселая уличная жизнь Парижа, хороший климат — все это придало ей массу энергии. В этюдах натурициков являются новые приемы письма у М. В. Больше твердости, больше мужественности, больше размаха; и она сама сознает, что становится твердо на ноги.

Так работает она зиму 89, 90, 91 и 92 годов. Летом она месяца на три приезжает в Россию набираться «русского духа». В Россию ее тянет родная природа и деревенская жизнь; они вдохновляют ее и дают силу творчества; a Париж привлекает ее внешней художественной жизнью, дает ей симпатичную обстановку, легкость работы и постоянный художественный подъем духа.

В 93-м году она увлеклась цветным офортом и весной послала три вещи в Салон Champs de Mars. Оне были приняты. Успех этот имел для нее большое значение, потому что внушил окружающим больше доверия к ее художественной карьере и тем дал ей возможность стать совсем самостоятельной. В голове бродили сюжеты новых произведений и созревали планы для будущаго.

Шесть лет, прожитых Якунчиковой в Париже, дали ей много для ее художественного развития; но они не поработили её — душа её всегда лежит к русской жизни и природе. Ее начинает утомлять эта утонченность форм и искание оригинальности. Ей хочется родной простоты, хочется работать в России.

Она часто уезжает за город и пишет с натуры. От этого постоянного общения с природой у нее развивается тончайшая наблюдательность форм, ей хочется как можно правдивее передать всю поэзию природы. Она рисует, и рисует с увлечением. Чтобы строже держать себя в границах правды, она начинает рисовать выжиганием прямо с натуры, так что уж уничтожить раз проложенную линию — нельзя; надо смотреть бесповоротно верно и сознательно. Рядом с этим ей хочется и упростить эту форму, она старается найти основные необходимые черты и верным рисунком передать и главный смысл, и красоту изображаемого и движение в природе. К этому времени относятся ее многочисленные выжженные по дереву панно.

Осенью 97-го года судьба М. В. окончательно определилась: она вышла замуж за доктора Л. Н. Вебера, человека всей душой преданного ей и с любовью понимавшего и ценившего ее талант.

Тут начинается самая полная пора жизни М. В. Личное счастье на время отодвинуло серьезный занятия живописью; кроме того явились и новые житейские заботы. Но, когда все удалось, устроилось и жизнь наладилась, М. В. с обновленным духом отдалась художественным мечтам.

В ноябре 97-го года в Париж приехала Е. Д. Поленова, чтобы провести там зиму; это довершало счастье М. В. Вдохновительная близость этого друга по искусству подняла дух ее. В ее доме собирался кружок молодежи, товарищей ее мужа, увлеченный современным течением в литературе и искусстве. Под влиянием Е. Д. у М. В. вполне определился план ее работ в России. Она стала мечтать о приобретении там маленького уголка, куда бы она могла наезжать по летам, чтобы вдохновляться русской деревней; она сознавала, что теперь назрела пора этой работы; она чувствовала в себе силы для нее.

В мае друзья расстались, — Е. Д. уехала обратно в Россию, а М. В. — в Швейцарию. Тут она получила первые известия о тяжелой болезни, поразившей Елену Дмитриевну. Ясность будущего помутилась этой вестью, но оставалась еще надежда на счастливый исход. 7-го ноября Е. Д. скончалась.

Это первое жестокое столкновение со смертью близкого по духу человека потрясло М. В.; но оно не убило в ней энергии. Тот вдохновительный призрак, который поочередно являлся то Е. Д., то ей, теперь остался с ней одной и она почувствовала на себе двойную ответственность. Она одна должна продолжать задуманные вместе работы, и будущее представилось ей еще тверже и определеннее. Она решила следующее лето провести в России. Зиму ей пришлось мало работать: ее отвлекали заботы о сыне, о котором она мечтала и которого ей так хотелось с колыбели окружить поэзией природы, и именно русской природы. Она сделала для него деревянную кроватку, в которую вставила дощечки — панно с детски-стилизованными сценами русской деревни. Ей хотелось, чтобы его первые сознательные впечатления были от русской жизни.

В мае 99-го года она с ребенком приехала в Москву, чтобы провести лето в Наре, подмосковном имении M. Якунчиковой.

Тут, действительно, началась серьезная, неутомимая работа, с увлечением, с пылом и с молодым успехом. Момент расцвета жизни и художественного развития настал. Художественное творчество, задержанное последние годы, вылилось теперь с небывалой силой. Обстоятельства и обстановка как нельзя более благоприятствовали ей.

Дома в это время М. Ф. Якунчикова собирала склад вещей для кустарного отдела предстоящей всемирной выставки в Париже. Эти наивные стилизованным игрушки, чудные набойки и ткани, русская примитивная утварь, собранная по всей России, вдохновляли М. В . — она захлебывалась от восторга. Она была счастлива так всецело погрузиться в этот чистый русский дух. Сообща с М. и с Н. Я. Давыдовой делались планы устройства кустарного отдела. Впереди была целая зима приготовлений к выставке, а затем опять лето в России с определенно намеченной работой. Запас энергии был громадный; М. В. чувствовала себя, наконец, на прямом и ясном пути.

Но судьба жестоко оборвала этот расцвет ее художественной деятельности. По возвращении в Париж сильно заболел ее сын; спасения, казалось, не было; впереди открывалась зияющая бездна, которая должна была поглотить это дорогое существо. Тут началась ожесточенная борьба матери со смертью и отрывочные письма этого времени — это вопли отчаяния. Ребенок остался жив; но М. В. нравственно надорвалась. В это время к ней приехал ее любимый племянник из Москвы, внезапно заболел крупозным воспалением легкого и на ее глазах через 5 дней умер. Это довершило удар. Бездна, на краю которой она с таким ожесточением боролась за своего сына, беспощадно поглотила другое близкое существо. Она всецело погрузилась в вечный, неразгаданный вопрос — зачем? куда?

Состояние ее в это время было ужасное и муж поспешил увезти ее в Швейцарию. Там она мало-помалу стала приходить в себя, возвращаться к жизни, а, следовательно, и к художественным планам. Опять появилась бодрость. Ее опять потянуло в Париж; ей хотелось исчерпать богатый для нее материал в русском кустарном отделе всемирной выставки.

Она в это время задумала русскую азбуку в картинах. Ей хотелось зарисовать кустарные игрушки, которые имели для нее такую прелесть примитивности, и иллюстрировать азбуку этими стильными изображениями людей, животных и предметов. В Париже она с лихорадочным рвением принялась за работу; но здоровье ее уже было надорвано; на выставке она еще простудилась — появился зловещий кашель, потеря голоса и страшный недуг определился: ее поразила чахотка. Пришлось все бросить и скорее спешить на Юг, в Ментону. С этого момента начинается двухлетнее умирание.

Ее хрупкая, отвлеченная натура не вынесла жестоких ударов жизни и физические силы сломились. Но сильный дух не уступал до конца: она переносила все страдания с поразительным мужеством, она боролась до последней минуты. Ей надо было еще жить, потому что она так любила все живое; ей надо было еще столько сказать, столько выразить своим талантом.

В апреле у М. В. родился второй сын, и после этого состояние ее стало резко ухудшаться. Ее перевезли в Швейцарию, в горный санаторий. Но ни климат, ни лечение, ни самоотверженный уход мужа не могли остановить развития болезни. Весной 1902 года положение ее было признано безнадежным и ее перевезли в окрестности Женевы, где жили ее дети и находилась вся ее парижская обстановка. Как восхищалась она каждым листочком, каждой травкой, когда ее везли в экипаже! Как она была рада опять увидать вблизи природу. Несмотря на упадок физических сил, она все время работала мыслью, все стремилась говорить об искусстве.

14 / 27-го декабря, при звоне рождественских колоколов, напоминавших о духовном обновлении мира, Мария Васильевна ушла от жизни земной.

Н. Поленова. Мария Васильевна Якунчикова. 1870-1902. Москва, Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1905.

Работы Марии Якунчиковой-Вебер крайне редко встречаются в продаже на антикварном рынке. Единицы работ находятся в частных коллекциях в России и зарубежом. Большая часть наследия была выкуплена аукционным домом Christie's, и неизвестно, когда она будет доступна для российских покупателей.

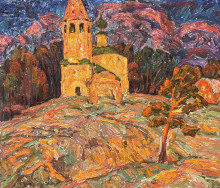

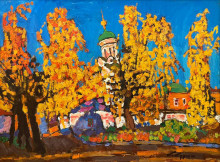

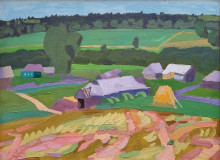

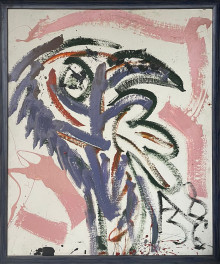

На нашем сайте можно приобрести уникальную живописную работу XIX века в стиле модерн. Данная картина была включена в состав посмертной выставки художницы, организованной в Москве в 1905 году ее супругом Л. Н. Вебером и ее старшей сестрой Н. В. Поленовой в рамках 2-ой выставки СРХ. Рекомендуем для пополнения коллекции, особенно собирателям Абрамцевского кружка.