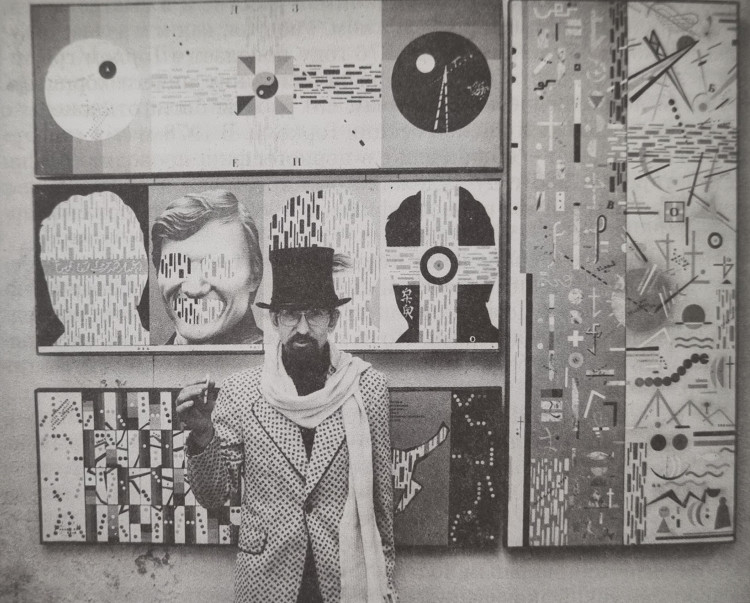

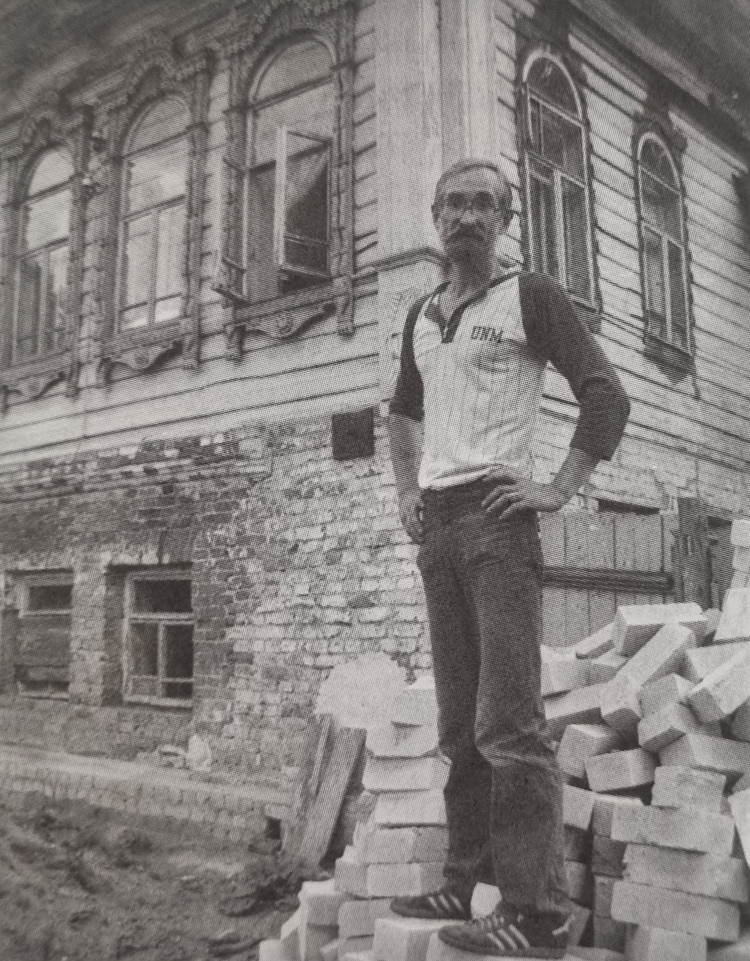

Бич Борис Николаевич

Неофициальное искусство СССР второй половины XX века богато на различные течения. Особое место тут занимает абстракционизм, который активно развивался в творчестве представителей групп «20» и «21» и особенно в работах Бориса Бича (1946 - 2018).

Как пишет искусствовед Анна Флорковская, «абстракция 1970-х - 1980-х годов существенно отличается от абстракции конца 1950-х - 1960-х годов, еще дальше она от “классической” беспредметности 1910-х -1920-х. Наследие авангарда здесь значительно переосмыслено. Как и в предшествующем десятилетии, абстракция отчасти сохраняет деление на геометрическую (“холодную”), и экспрессионистическую (“горячую”), но границы между ними становятся все более подвижными, скользящими. Абстрактное и фигуративное жестко не противопоставлены, абстракция словно теряет “чистоту жанра”. В геометрической абстракции мелькает эмоциональность, экспрессионистическая абстракция активно включает в себя фигуративные образы». [Флорковская А.К. Малая Грузинская, 28. Живописная секция Московского объединенного комитета художников-графиков. 1976-1988. Москва, 2009. С.244]

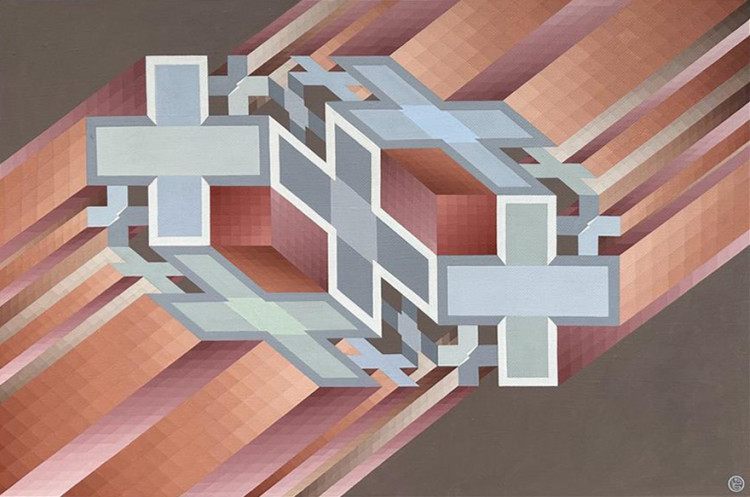

Такой синтез абстрактного и фигуративного особенно характерен для творчества Бориса Бича, постморедниста, супрематиста и одной из ключевых фигур в группе нонконформистов «21». В работах автора сосуществуют бытийное и бытовое: гоночные машины и легкие самолеты изображаются в супрематическом духе, собираются из ровных линий и геометрических фигур. Объекты на картинах Бича обретают особую динамику, они устремляются навстречу зрителю и будущему. Важно отметить, что проблемы освоения внутренней динамики картины — ее пространственной структуры и предметной формы — были принципиально важны для всех живописцев групп «20» и «21».

Даже отказываясь от фигуратива, Борис Бич часто сохраняет ассоциативно-узнаваемые предметные формы. Расположенные на холсте фигуры напоминают города, летящие спутники, констелляции планет или вызывают у зрителя личные ассоциации.

В исключительно абстрактных работах художника тоже присутствует элемент своеобразного реализма: геометрические фигуры моделируются светотенью, они осязаемы, весомы. Формы трехмерны и существуют в трехмерном пространстве. Вступая в диалог с супрематизмом Малевича, Борис Бич привносит в плоскостную геометрию чувственность и вещественность. Это уже не попытка воскресить авангард начала века, но постмодернистская игра с цитатами в контексте современности.

Творчество Бориса Бича делится на циклы композиций:

1977 год — ГЕД (геометрическое единение);

1979 год — ГЕОКОН (геометрические конструкции);

1982 год — ГЕОМЕД (геометрические медиумы);

1986 год — ГЕОЭКС (геометрический экспрессионизм) и Пангеометрические константы;

1988 год — ГЕМГЕР (геометрическая герменевтика);

1990-е годы — эксперименты с супрематизмом и образами автомобилей и самолетов.

Пройдя через различные этапы своего творчества, художник добился эффекта сбалансированных и отрешенных композиций, в которых ощущается равновесие пространства и времени.

Помимо живописи, Борис Бич занимался акционизмом, который в 1970-е набирал особые обороты. Вместе с Михаилом Чернышовым в 1976 в Воронцовском парке художник провел акцию «Удвоение», а в 1978 в Царицынском парке — хэппенинг «Удвоение-II», в котором приняли участие Виталий Длугий, А. Власов, Константин Звездочетов, и на котором присутствовали порядка 100 человек. Художники работали с темой повторения, ритмических паттернов в природном пространстве.

Безусловно важный вклад Бориса Бича в отечественное искусство заключается также в том, что он выступил одним из организаторов группы «21».

Вот как художник описывает сущность объединения: «Первая выставка группы "21-го московского художника” родилась спонтанно и состоялась в 1982 году. Последующие выставки планировались и подбирались по принципу двух художественных течений “Геометрической абстракции” и “Абстрактного экспрессионизма” … Основой для формирования группы послужило многолетнее знакомство художников, а также совместные выставки, уходящие корнями в первые квартирные и последующие в залах МОКХГ на Малой Грузинской, 28. Каждый из авторов планомерно и серьезно исследует выбранный им стиль в течении многих лет, совершенствуясь с каждым годом, не изменяя своим концепциям, выбранным однажды … Не отказываясь от культурного наследства мирового искусства художники группы “21” стремятся к созданию каждый своего произведения, к насыщению его своим, а не заимствованным содержанием». [Цит. по: Другое искусство. Москва 1956-1988. Москва, 2005. С.310-311]

За шесть лет существования группы с регулярными ежегодными выставками в Горкоме графиков состав объединения менялся. Помимо Бориса Бича, к группе принадлежали Игорь Снегур, Лев Повзнер, Серж Бордачев, Натта Конышева, Николай Вечтомов, Семен Файбисович, Александр Юликов, Владимир Наумец, Владимир Казарин, Белла Левикова и другие.

Творчество художников группы «21» выходило за пределы геометрической абстракции и абстрактного экспрессионизма, за счет чего группа стала одним из самых динамичных явлений в советском искусстве. Выставки группы всегда привлекали широкое внимание публики и отечественной и зарубежной прессы, телевидения. Художники группы регулярно принимали участие в зарубежных выставках и аукционах.

Борис Бич был тепло принят не только в московских, но и в шведских, немецких, итальянских галереях, вследствие чего значительное число его работ находится за рубежом, а на отечественном рынке его произведения представляют особую редкость. Картины Бориса Бича входят в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, а также в ведущие частные коллекции, посвященные неофициальному искусству Советского Союза.