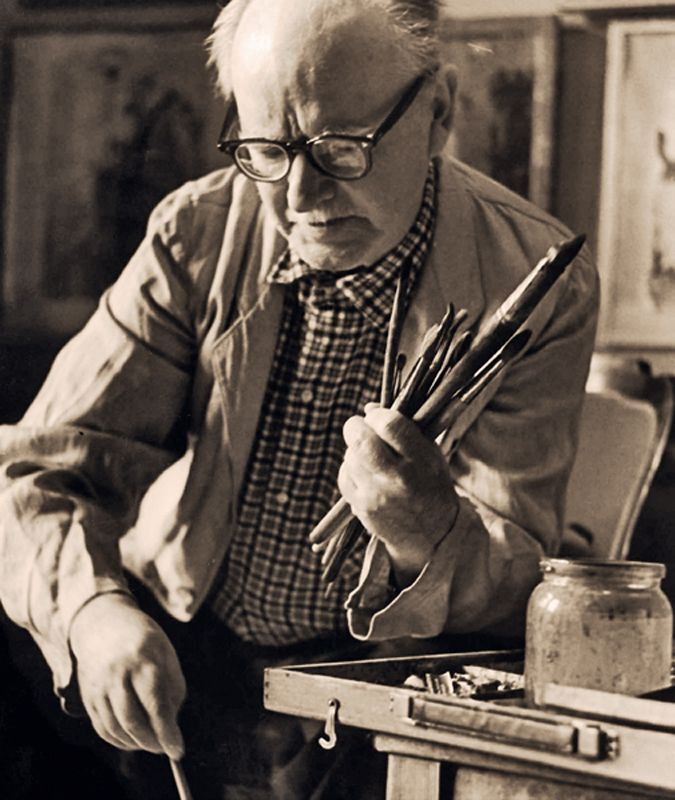

Фонвизин Артур Владимирович

По акварелям Артура Фонвизина трудно догадатсья, насколько сложной была судьба художника. Детство в глубинке, отчисление из училища, бедность, клеймо формалиста, критика, голод, ссылка, болезни. Не смотря ни на что художнику удавалось сохранять присустствие духа и осознание уникальности собственного творческого пути. Вопреки, а быть может, и благодаря всем трудностям, работы Фонвизина всегда наполнены радостью и светом, и именно за это они ценятся коллекционерами.

Очень трогательно о жизни художника вспоминает его жена — Наталья Фонвизина. Представленные записки были начаты после смерти мастера и прерваны смертью автора.

Наталья Фонвизина. Записки жены художника

Я пишу о человеке с такими противоречиями, которые логически понять невозможно … Да и как учесть такую комбинацию: ортодоксальную немецкую семью — и глухие русские деревни, а то и вовсе медвежьи углы на лесных реках; детство среди деревенских мальчишек — и сентиментальные обряды истых немцев; тихий бесхитростный мальчик, не от мира сего — и казенная гимназия, жизнь у чужих людей, на каникулы один отправлялся домой к родителям по бездорожью.

… Как этот провинциальный подросток в своем глухом углу узнал про знаменитое Московское училище Живописи, Ваяния и Зодчества, как решился туда ехать, и как поступил — для меня остаётся загадкой. До этого он рисовал с фотографий портреты актеров для своей восторженной матери а кругозор его ограничивался журналом «Нива» и сентиментальными немецкими календарями.

И вот он на Мясницкой, в легендарном Баженовском доме, и на большой лестнице рыжий детина протягивает ему руку: «Михаил Ларионов». Так они встретились и стали неразлучны. Ларионов открыл ему московскую художественную жизнь, стал его гидом и вдохновителем. … И вот однажды эти шальные друзья устроили выставку своих работ в училище. Самовольно развесили их в круглом Баженовском зале. Конечно, нарвались на скандал. Особенно издевался Судейкин, сокурсник. Ларионов затаил сильную обиду. А тихоня А.В. крикнув патетически: «Ах ты, мерзавец», дал пощечину Судейкину. За что и был исключен. Благодарный Ларионов увез А.В. к своей бабушке под Тирасполь, поселил в саду, в баньке. Оттуда он уехал B Мюнхен. A Ларионов выставлял его работы в Москве, печатал их в журналах, продавал, деньги за проданные картины высылал в Мюнхен.

А.В. в Мюнхене. Наивный полудикарь, в шубе из синей дамской материи и в калошах, он выглядел так, что немецкие девочки, глядя на него, изнемогали от хохота. Русские художники помогли ему кое-как устроиться. Поступил в частную студию. Потом сел работать самостоятельно. А когда Ларионов прислал ему триста рублей, все деньги потратил на громадные репродукции Веласкеса, увесил ими всю свою комнату …

Вспоминаю такой рассказ его: Москва. Он сидит, одинокий, на Тверском бульваре. И встречает знакомого по Мюнхену бездомного художника Зефирова. Приглашает к себе, в мастерскую Ларионова и Гончаровой, уехавших в Париж. Утром находит холостякую кухню чисто прибранной. И чувствует такую признательность, что сразу принимает эту нежданную опеку. Вероятно, оба они были страшно одиноки, только этим и можно объяснить внезапную тесную связь гения с посредственностью. Зефиров увез А.В. в свою тамбовскую деревню, на целых 17 лет! В Тамбове организовал студию живописи, спасал имущество студии при налетах банд на Тамбов. И когда, наконец, вырвался в Москву, из него буквально посыпались живописные жемчужины. В это время мы и встретились. И, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь.

Первое наше крещение. Спасаясь от бывшей его жены, бежали в Ленинград. Сидя на вокзале (пока я искала пристанище), А.В. на серой оберточной бумаге писал первые свои цирки, ни о чем не заботясь, как безмятежный ребенок. Те голодные пять месяцев, когда нам едва удавалось держаться, стали настоящей базой его акварели. Питерский художник Владимир Васильевич Лебедев очень помог — дал иллюстрировать книжку «Ветер». Жили нелегально в полуразрушенном доме, в пустых комнатах, украшенных артуровскими акварелями. Лебедев говорил, что мы живем, как в подводном царстве…

Наверное, это было грешно. Годы Великого Перелома, люди жили в ритме страны, а мы жили совершенно безответственно, бездумно. Многие нас осуждали, но у нас это получалось совершенно органично, иначе мы бы не могли жить в то время.

Проза началась по возвращении в Москву — бедность, коммуналка, поиск заработков, который давался А.В. с большим трудом. Но постепенно художники стали его принимать в свои группировки, он стал получать командировки. До 36 года мы успели съездить в Асканию-Нова, в Керчь, пожить две блаженных недели в Одессе, одно лето прожили на Волге под Ржевом.

А.В. начал писать портреты актрис и нашёл себя в этом жанре. Он ходил писать портреты по домам, своей мастерской у него никогда не было. Охлопков заказал ему целую серию портретов для театра Революции. A.B. писал их в театре, в тесных и темных уборных. B антрактах и после спектаклей. Охлопков говорил, что отдыхает на фонвизинских портретах.

1936 году на Волхонке, над колоннами Музей изящных искусств появилась огромная афиша, извещавшая о фонвизинской выставке. Директор музея Васильев рискнул устроить эту выставку, не учитывая ситуации на фронте ИЗО. И торжественное открытие с музыкой Штрауса на вернисаже завершилось разгромной статьей в «Правде» — «Формалист». Все полетело в пропасть. Возникла полная изоляция. Нас боялись, нас избегали, нас забыли. Мы должны были получить жилье, я ждала ребёнка. А мы остались в своей каморке у разбитого корыта. Однако этот «преступник», «враг народа», «формалист», этот маленький человек, своим искусством ни на кого не похожий, спокойно переживает свои клички — никакого уныния! Сознание своей особенности жило в нем всегда. А когда бывало полегче, какая веселость в нем была! Он изображал коня и таскал меня на плечах, фыркал и скакал по нашей каморке.

Между тем, в те дни мы скорее напоминали зябнущих обнявшихся обезьянок в холодной цирковой конюшне. Время было голодное. Питались в столовой Всекохудожника, в подвале, украшенном портретами вождей Александра Герасимова, где нас кормили гнилой воблой ...

Летом мы жили в деревне, среди цветов, над маленьким деревенским прудом. А.В. там писал пейзажи. А осенью я рожала. И тут на нас разом обрушились все бытовые несчастья: болезни, теснота. Нас стало уже пятеро в нашей каморке. Мама спала посередине на раскладушке. Ночью она своим храпом так мешала спать А.В., что он ложился с длинной палкой в руках, и при храпе тихонько касался мамы этой палкой. Она просыпалась и добродушно говорила «спасибо». А я целые ночи держала головку ребенка — от страшного диатеза, страдая от зуда, он бился о кровать. А когда я как-то приболела и не могла его держать, А.В., который по ночам работал над рисунками к Гофману, взял сына к себе на колени и продолжал работать. Так создавалась вся его гофмановская серия издательства «ACADEMIA». Кинорежиссер Пудовкин, частый наш гость и свидетель нашей бедности, увидев эти изумительные рисунки, воскликнул: «Какая роскошная жизнь в ваших акварелях!»

Каких замечательных людей в те годы мы знали и принимали в своей каморке. Вот этот, далеко не полный список: художник Татлин, архитектор Руднев, балерина Семенова, скульптор Лебедева, пианистка Юдина, поэт Городецкий, Мария Бабанова, Илья Эренбург, художник Фальк, Аллилуева (золовка Сталина), француз Веркор с женой, музыкант Волконский, Ознобишин — циркач и библиофил.

Станиславский, увидев фонвизинскую книжечку «Янко-музыкант», ко всеобщему изумлению, предложил А.В. сделать в Художественном театре постановку — и не больше не меньше, как «Пиковую даму»! Hо Станиславский был уже смертельно болен, и эта (невероятная!) постановка не состоялась...

А в 1940 году на персональной выставке в ВТО (Всероссийское театральное общество) другой режиссер, один из братьев Васильевых, поставивших «Чапаева». подошел к А.В. и выразил ему свои чувства. В книге отзывов с этой выставки мы увидели восторженный отзыв архитектора Руднева, автора будущей высотки МГУ. Искусствовед Машковцев с риском для своей карьеры произнес восторженную речь в честь «формалиста». Балерина Семёнова, портрет которой А.В. написал еще в 1935 году, станцевала прелестный номер, посвященный любимому художнику. Зал был переполнен. Я стояла перед сценой, на которой чествовали А.В. и плакала. Могли ли мы даже представить в тот вечер, что очень скоро «немца» Фонвизина отправят в далекую ссылку?..

С выставки в ВТО Театральный музей им. Бахрушина приобрел несколько портретов. Впервые за все тридцатые годы мы отъелись и вкусили немножко беззаботной жизни. Но недолго длилась наша беззаботность. Как-то я шла за цветами для натюрмортов, когда из радио тарелки на улице грянуло: «Война!»

Начались страшные бомбежки. Нас загоняли в убежище и смотрели, как на подпольных врагов. Потом я узнала, что все это время в домкоме усиленно обсуждали — что с нами делать. Но 41-м нас не тронули. Не знаю, как мы тогда удержались, ведь в первый год войны МОСХ еще не давал никаких лимитов. А.В. получал от старшей дочери один обед в столовой архивного института на Никольскойї. Он и пятилетний Серёжа слегли от голода. Зима была лютая. Я каждый день ходила с бидоном в эту столовую. Два часа стояла на дворе в очереди. Потом изображала обедающую. Там было так тепло, чисто, уютно и такой чудный суп подавали! Я для вида прихлебывала, а потихоньку переливала под столом суп в бидон — обед запрещали выносить. Затем поскорее взять второе и отнести обед своим больным. Дома они получали все пополам. А мы с мамой обходились куском хлеба с чаем.

Кое-как наладилось снабжение — паек от МОСХа. А.В. получил в работу книжку Жуковского, но все болел и больше лежал. Летом приняла нас семья одного художника к себе на дачу. Я ездила за хлебом и пайком в Москву. Серёжа пробавлялся морковкой с чужих огородов. А к концу лета меня пригласили в милицию и заставили привезти А.В. Это было предупреждение: готовиться к отъезду в Казахстан. Семью «немца» Фонвизина отправляли в ссылку.

И вот ирония судьбы: А.В. ничего не понял. А было время похлопотать и мы бы могли не попасть в Караганду. Так мы и прожили в полном неведении до октября 1942 года, когда у нас зачеркнули паспорта и направили «в область Караганды». Дали три дня на сборы.

Слишком много было крутом горя, слишком много беженцев, чтобы описывать все наши мытарства. Мы ехали без денег с маленьким ребенком и старенькой мамой, да и сам А.В. был как ребёнок. А все же именно тогда и начались чудеса — какая-то высшая жалость к нам. Мы плыли по течению, но судьба нас все время выносила и спасала. Только маму вот не спасла: старики там все поумирали.

Чудом добрались до Караганды, попали в землянку к шахтерам. смрадную от мыловарения. И, словно Лоэнгрин, как небесный посол, явился к нам под землю человек и сказал: «Знаете ли вы, что тут есть люди, которые готовы молиться на вас?» Не знаю, откуда они проведали про художника Фонвизина, но эти люди сделали для нас все: нашли нам работу, квартиру — саклю на краю города среди казахов.

В Милиции нам не хотели верить, хотели отослать в глубинку, на верную погибель. И опять чудо: полтора часа сидели мы под дверью, за которой решалась наша судьба. Вдруг вышел начальник и сказал: «Кто-то за вас в Москве хлопочет».

Мы жили на Загородиой улице, на самом краю города. По снежным сугробам бродили свиньи. Люди, не стесняясь, оправлялись где попало. Мы с ужасом ждали — что же будет весной, когда все растает? И в то же время столько добра мы видели. В самые критические дни вдруг являлось, как в сказке: то грузовик с углем, то вдруг, сидя в полной темноте, получали бутылку керосина. А один раз, когда уже все иссякло, я вышла к двери и вижу: везут на ишаке целый воз хвороста. И еще много тепла и добра мы видели. И это добро в то грозное время было так велико и так дорого, что мы действительно воспринимали это как чудо.

И пришла чудная весна. И новое чудо нам открылось: солнце и ветер сразу все осушили, очистили, и такой божественный ароматный воздух пришел из степи, и стало так неузнаваемо чисто и празднично. А.В. воспрял духом. Начал писать. И эти маленькие акварели просияли в нашу трудную жизнь, откинули все беды. До сих пор сквозь эти акварели вижу, как необыкновенный спектакль, нашу казахскую ссылку: верблюды, яркие халаты на белом снегу, наклонные телеграфные столбы — вечные жертвы буранов, волшебные небеса и огромные терриконы — чёрные горы, увенчанные огнем. Разве это тоже не чудо? Такой вышла из А.В. акварельная серия «Караганда» (хранящаяся ныне в Музее им. Пушкина). Глядя на эти рисунки, люди говорили, что даже температуру горящего угля и холод пустыни чувствуют в этих акварелях …

Наше необыкновенное освобождение тоже происходило загадочно. Мы не знали, кто нас вызывает из Москвы, а милиция опять не верила. В те дни умирала мама. Только через две недели мы собрались. Поезд стоял весь день и всю ночь. Ждали лунного затмения.

Позже мы узнали: когда депутат Верховного Совета архитектор Веснин принёс Землячке (в то время зампреду Совнаркома) коллективное письмо московской интеллигенции с просьбой о нашем освобождении, Розалия Самойловна, вспомнив работы А.В., решительно подписала это письмо и сказала: «Что ж, пусть у нас будет свой Фон!»

В 1952 году, вернувшись однажды из магазина, прямо у дверей встретила почтальона, вручившего мне письмо. То было извещение на получение квартиры. На письме было написано «вторично». Первое, видно, было перехвачено соседями. Весь дом загудел. Никто не верил, что этот нищий художник может получить целую квартиру.

Но как мы были счастливы! Мы буквально попали в рай. И я так рада, что последние 20 лет своей жизни А.В. был в этом раю. После темной каморки (в которой было прожито 25 лет) мы буквально купались в нашем новом светлом жилье. Был май, цветы и бесконечные натюрморты. А.В. ставил цветы на фоне балкона и пронизывал их таким дивным светом, который его самого всегда наполнял.

Впрочем, мы были так бедны, что до самого Нового года не могли устроить новоселья. И вот, наконец, собрались друзья, пришла молодежь, было очень весело. Татлин пел. Всем было хорошо. С тех пор в день рождения А.В. мы каждый год собирали друзей, но тот вечер был самым счастливым..

P.S. На этом записки кончаются. 23 ноября 1993 года Наталья Осиповна Фонвизина скончалась.

Наталья Фонвизина. Записки жены художника. Артур Фонвизин. Я посылаю вам портрет. Статьи, письма, документы, стенограммы, воспоминания. Москва, 2012. С. 81 - 96.