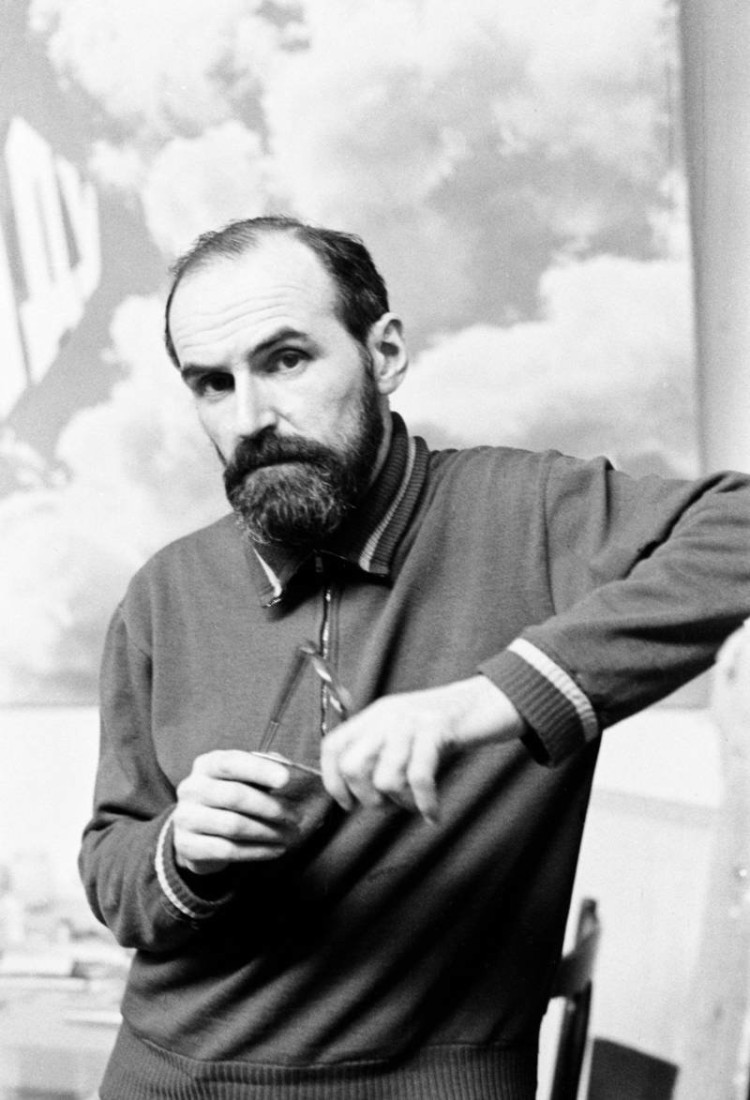

Булатов Эрик Владимирович

Эрик Булатов считается основоположником соц-арта и московского концептуализма, и по сей день остается одним из ведущих российских художников. 5 сентября 2023 года художнику исполнилось 90 лет, в честь чего было организовано несколько выставок. Публикуем фрагмент программного интервью, которое Эрик Булатов дал искусствоведу Борису Гройсу для неофициального журнала А — Я. № 1 (1979). В нем они рассуждают о творчестве Булатова, устройстве картины и эстетике 1940-1950-х годов.

ГРОЙС : О твоем искусстве очень много спорят, и мнения самые противоречивые. Вот три мнения, которые я слышал чаще всего. Некоторые сравнивают тебя с передвижниками, они считают тебя человеком, ориентированным на современные будни, на социальную жизнь в противопоставлении искусству вечному, незаинтересованному в текущих делах, и считают, что в этом отношении ты продолжаешь русскую передвижническую реалистическую традицию. Другие, скорее, идут от западного искусства, видят в тебе русский вариант попарта, считают, что ты делаешь то же самое, что и американцы, но только на советском материале. Иное мнение высказывают люди, хорошо знающие твой творческий путь. Они обращают внимание на твою постоянную озабоченность формальными проблемами построения картины как таковой, т.е. твой интерес к самой картине как предмету, к ее строению, организации. Они помнят твои очень ранние формальные работы и на фоне этих работ воспринимают твои теперешние вещи. По поводу такого твоего интереса к картине говорят, что в современном мире картины не существует, что такая установка на реконструкцию картины является романтической, несовременной, что картина как повествование о мире утратила смысл, и поэтому твоя озабоченность строением картины анахронична. Вот, пожалуй, три мнения, которые чаще всего приходится слышать. Что бы ты мог сказать в ответ на эти три типа суждений?

БУЛАТОВ : Мне, конечно, трудно говорить о результатах, я могу сказать только о намерении. Для меня очень важна конструктивная сторона дела. Но я не могу ее принять как чистую форму. Конструкция картины одновременно выполняет для меня другую функцию — содержательную функцию. Мне кажется, что обязательно каждый элемент, который использует художник, должен иметь обе стороны, выполнять обе функции одновременно. Если же присутствует только одна сторона, то тогда получится либо иллюстративность, либо чистый эстетизм. В принципе, меня не интересует чистый эстетизм, и я всегда стараюсь избежать иллюстративность. Что касается передвижничества, то мне оно симпатично, но я не могу себя причислить к передвижникам, потому что они не занимались конструктивной стороной, а я действительно занят картиной. И занят соотно шением картины с экзистенциальным материалом. Что касается попарта, то об этом трудно сказать. Может быть, действительно похоже, я не знаю.

Г. : Значит, ты считаешь, что все эти три характеристики твоих работ обладают каким-то правом на существование, что и то, и другое, и третье связано с твоими работами?

Б. : Да, я не могу согласиться ни с одной из них, но, с другой стороны, я понимаю, что это и невозможно для художника.

Г. : Но, скажем, если говорить о попарте, ты сознательно как-то ориентировался на американскую практику или такой ориентации не было?

Б. : Сознательной ориентации не было. Я должен сказать, что, как это ни странно, я исходил всегда из практики Фаворского, из ее этической основы.

Г. : Но ты знаешь, хотя я привел эти три способа понимания твоего творчества, мне кажется, что все они уводят далеко от цели и от твоего творчества. Может быть, у меня ощущение от твоих работ тоже неверное, но, я думаю, оно может послужить каким-то началом разговора. Мне кажется, что вот в твоих работах воспроизведены стилистика, мышление и способ существования людей определенной эпохи — эпохи 40х-50х годов. Весь способ их существования и мышления становится ясен для зрителя. Этот период был очень целостным, это была очень цельная жизнь с очень определенными и инстинктивно всеми ощущаемыми законами и внешним оформлением. И в то же время эта эпоха не нашла себе адекватного выражения в искусстве. В каких-то мелочах: в открытках, плакатах, высотных зданиях — мы видим единство стиля. Но его обнаружения, чтобы зрителю стало ясно, что это за мир, — такого обнаружения не было. И ты воскрешаешь в своих работах это время, этот мир, эту человеческую ситуацию отчасти уже утраченную сейчас, потому что мы живем в другом мире. Ты согласен?

Б. : Здесь есть один важный нюанс: этого времени как эстетического целого я не знаю. Я не могу к нему отнестись как к стилю. Не могу как человек. Хотя возможно, что в моих картинах это так и получается. Но сознательно я этого не знаю, потому что сталинское время я не воспринимаю как стиль, я не могу к нему так отнестись. Изобразительное искусство сталинское я тоже не могу понять как стиль. У Рильке есть такое определение: прекрасное — это ужасное в безопасной степени. Так вот для меня все это не в безопасной степени. Я постоянно чувствую это как опасность, постоянно чувствую по отношению к этому только страх. А раз есть страх, уже не может быть эстетического отношения. Это время, в котором я вырос, я не могу его оторвать от сегодняшнего дня. Для меня сегодняшний день продолжение того же. Если я вижу какую-то разницу, я вижу ее как ненадежную разницу. Может быть, это страх и по отно шению к сегодняшнему дню. Если говорить о стилистике, то я даже лучше понимаю сегодняшнюю стилистику, чем ту, что я сам делаю. У меня все же не та стилистика, это не те костюмы, не те плакаты, это не те дома. Это все, в принципе, не то. Даже если это ВДНХ с теми же домами, то это все равно не из того времени, потому что такой шрифт не мог быть помещен тогда. Та операция, которую я проделываю, для того сознания невозможна. Я делаю все-таки из сегодняшнего дня, поэтому мне так и трудно.

Г. : Но если сам ты не видишь этой стилистики, этой цельности, то, тем не менее, зритель, я думаю, видит ее на твоих работах. Ты как бы заклинаешь этих духов, эту опасность в своих работах и ты делаешь из этой угрозы что-то узнаваемое, прозрачное. Ты, в конце концов, для нас, если не для себя, снимаешь угрозу. Ты даешь возможность посмотреть на все это со стороны.

Б. : Это мне кажется очень точно, потому что для меня моя работа есть решение проблемы жизненной, человеческой, экзистенциальной. Когда она решается в картине, я освобождаюсь.

Г. : Для тебя твоя работа, твоя картина, обладает тем, что древние называли катарсис, т.е. дает какое-то разрешение тому, что тебя мучит.

Б. : Да. Потому что когда я оказываюсь вне картины, т.е. я ее вижу со стороны как целое, то это для меня катарсис и спасение, но если картина не выходит, то катарсиса не получается.

Г. : Ты прав, когда говоришь, что все твои работы, будучи очень узнаваемыми по стилистике, по образной структуре, которую они используют, работами 40х-50х гг., конечно, не являются. Хотя они передают сам дух того времени, в этих работах всегда есть какая-то деталь, какая-то конструктивная особенность, которая заставляет о них думать, что они сделаны как бы понарошку, что они обращены к сегодняшнему зрителю, что они увидены из другого мира, что это игра, которая держит нас на некоторой дистанции. Но я бы сказал, что по мере того как твои работы прогрессируют, этих конструктивных отстраняющих моментов становится все меньше и меньше. В твоей "Улице Красикова", (которую я очень люблю, как и многие, наверно) тоже есть эта деталь — центральный белый квадрат, но тем не менее эта деталь уже практически стерта, она уже едва-едва заметна, и, таким образом, ты все больше и больше оказываешься способным на прямое слово. Как ты думаешь, с чем это связано? Ты можешь сам это как-то объяснить?

Б. : Мне очень хочется сделать такую картину, в которую я как бы и не вмешивался. Мое вмешательство не должно быть материальным. Но оно и не должно быть фиксацией, фотографией, гиперреализмом. Просто чтобы разрешение проблемы было максимально полным, нужно, чтобы мое вмешательство было бы минимальным, даже было бы отсутствием вмешательства.

Г.: Не кажется ли тебе, что чем дальше ты работаешь, тем более уверенно обращаешься со своим материалом и тем менее тебе нужно таких отстраняющих средств? Т.е. ты все больше и больше освобождаешься от страха и способен представить себе и зрителю саму проблему в ее обнаженности и ситуацию, ничем не отстраненную и без этого игрового искусственного снятия того, что обращает ее к зрителю с полной определенностью.

Б. : Да, мне бы этого хотелось. И это могло бы сомкнуться с передвижничеством. В идеале мне бы хотелось сделать совершенно передвижническую картину, т.е. картину, которая выглядела бы как передвижническая. Вот здесь очень важный момент : выглядела бы передвижнической, но от нюдь таковой не была.

Г. : Да, но зритель, который смотрит твои картины со стороны, что он должен думать? Будут ли в этой картине какие-нибудь указания на то, что она как бы передвижническая, а не совсем передвижническая?

Б. : Мне кажется, что если уж картина получится, то всегда возможны разные уровни рассмотрения. Я не против никакого из них. Мне только важно, чтобы картина жила. Мне кажется, что если картина будет жить, то она будет функционировать на любом доступном мне уровне. А может и выше доступного мне уровня. Такая есть надежда.

Г. : То, что ты говоришь, близко тому, что говорил в свое время Илья Кабаков. И ты, и Илья — вы все время уходите от вопроса, какие конструктивные особенности ваших работ заставляют их рассматривать как материал для преодоления и дальнейшего осознания. Я думаю все-таки, что и у тебя , и у Ильи есть такие конструктивные приемы, которые заставляют думать, что в ваших работах представлена не просто внешняя условная реальность, как в работах передвижников, но реальность какого-то другого рода.

Б. : Вот об этом я и говорю, что не должно быть передвижничества. Картина должна представлять из себя такую систему, в которой эта условная внешняя реальность ставится на свое место.

Г. : Она ведь не есть вся реальность. Знаешь, это особенно интересно по отношению к "Улице Красикова". Потому что здесь возникает очень двойственное отношение к персонажам. С одной стороны, эти персонажи — это люди, и отношение художника к ним теплое, лирическое, и есть много симпатии и человеческого сочувствия к этим людям. И тем не менее они помещены в такую ситуацию, которая в глазах внешнего наблюдателя их губит. Она делает их как бы неотъемлемой частью такого мира, который абсолютно не преодолим для них. А мир этот в сущности очень безрадостный мир. И они не могут из него выйти. Эта двойственность по отношению к персонажам: с одной стороны, сочувствие и понимание, что они — люди, а с другой стороны, видение их как составной части мира без надежды, и есть та ситуация, в которую ты ставишь зрителя.

Б. : Тут я должен сказать, что чем больше я работаю, тем меньше знаю свои картины. Раньше я много о них знал, а сейчас у меня нет этой иллюзии. У меня с картиной контакт какого-то внелогического характера. Как только я его теряю, я чувствую, что теряю картину. Я должен поймать опять этот контакт. Это диалог с картиной. Я как бы задаю ей, что мне нужно разрешить, а она показывает, как это сделать.

Г. : Вот мы с тобой как-то говорили об этом раньше, и мне показалось, что для твоих картин очень важна пространственная метафора человеческого существования. То есть существование в объеме, существование в пространстве — это существование как бы подлинное. Существование в плоскости — существование как бы урезанное, без движения для персонажей, скажем, неподлинное существование. В твоих картинах есть всегда некоторая амбивалентность для тех людей, которые живут в этой картине: то ли они застыли на этой плоскости, то ли они могут развернуться в пространстве. Правда ли, что эта метафора продолжает для тебя иметь значение?

Б. : Я не совсем так это понимаю. Видимо, не плоскость имеется в виду, а поверхность. Я поверхность вполне могу понять и как глубинность. Т.е. все, что мы видим, — все лежит на поверхности. Я понимаю как поверхность вот это социальное существование. Я понимаю как поверхность все видимое. И если мы проникаем во что-то скрытое, то все равно мы видим внутреннюю поверхность. Нам ничего другого не дано. Ну, а пространство — это что-то такое, на что есть надежда, но что невидимо. Само пространство в моем понимании не есть расстояние. Понятие пространство, как таковое, конечно, связано для меня с духовной жизнью, с освобождением. Отсутствие пространства — тюрьма. Это понятно, я думаю, каждому. В этом есть такая элементарная отчетливость. Еще для меня очень важен свет. Это решающий момент — свет. В картине свет все моделирует. В сущности он все как бы создает — он создает все в какой-то подлинности. Получается, что этот ложный мир тем не менее имеет отношение к подлинной реальности, потому что он освещен, и сам свет есть как бы надежда. Он, этот свет, становится как бы аналогом чего-то подлинного. Вот эти облака, например. /Имеется в виду работа "Иду" - Б.Г./ Они просто делаются светом. Я очень хорошо помню, как я их делал. У меня было ощущение, что я делаю настоящие облака. И точно знал, что я вижу свет, как он идет, и прямо получается облако. В сущности я ведь предметов не делаю никогда. Мне очень приятно, что я ничего не рисую предметно. Я всегда свет рисую, и получается предмет. И когда он получается, мне всегда бывает очень неожиданно: надо же, предмет получился! Но в этом и есть радость — без этого как-то скучно делается.

А — Я. № 1 (1979). Стр. 26