Хамдамов Рустам Усманович

Он снял всего несколько фильмов, один из которых вообще уничтожили, остальные известны лишь профессионалам да поклонникам «кино не для всех». Но вот удивительно: Хамдамов не только большая часть нашего культурного пространства, но и мощная точка притяжения, потому что все, что он снимает или рисует, мгновенно изменяет поле искусства.

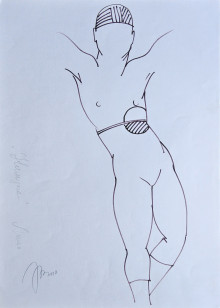

Он родился художником в самом настоящем смысле это слова, поэтому кино оказалось только частью его мира. Рисовать начал еще в детстве. Ранние рисунки Хамдамова погибли вместе со старым Ташкентом во время землетрясения, и в этом можно усмотреть сколько угодно символов. Никакого художественного образования Хамдамов не получил, что, может, и к лучшему — он учился непосредственно у великих мастеров. А графике, по большому счету, нельзя научиться, потому что линия — это кардиограмма, тут действует один закон — «как он дышит, так и пишет», точнее, рисует. «Рустам всегда рисовал, как дышал, — рассказывает режиссер Ираклий Квирикадзе. — Он бесконечно переносит свои мысли, чувства, необычные видения на бумагу».

Квирикадзе оказался свидетелем одной феноменальной способности тогда еще юного Рустама — запоминать во всех изгибах линейный узор: «Во ВГИКе мы учились у Григория Чухрая. Рустам всегда сидел за последней партой, спустив длинные волосы со лба, и вообще существовал своеобразно. На одном из занятий я рассказывал Чухраю свой ненаписанный еще сценарий про то, как два грузинских борца-тяжеловеса приехали на соревнования, хотели познакомиться с девушками, но не вышло, и вот лежат они теперь в гостиничном номере мрачные. Когда я вернулся на свое место, мне кто-то протянул рисунок, я оглянулся — Рустам. На обычном листе бумаге он изобразил номер провинциальной гостиницы, две огромные туши на кроватях, а рядом сними стол с бутылками вина. Меня поразило то, как он с фотографической точностью передал рассказанное мной. И, что самое удивительное, на этикетке одной из бутылок он написал по-грузински: “самтрест кахетинское вино №8”. После занятия я подошел к Рустаму — мы проучились всего месяца два, не знали еще толком друг друга, — выразил восхищение его рисунком и спросил, откуда он знает грузинский язык. Он ответил, что не знает. Оказалось, у Рустама такая визуальная память, что он как-то с одного раза запомнил графику грузинских букв».

«Рустам, естественно, знал, что он необычный, ни на кого не похожий рисовальщик, — продолжает Квирикадзе, — но он не считал себя уникальным. Он раздавал свои работы, достаточно было попросить, или сам дарил, когда человек уходил. Рисунки у него даже крали, потому что ими была полна квартира. Вокруг Рустама всегда творилось что-то необычное, он оказывался магнитом для людей странных, ярких. В его доме можно было встретить Тонино Гуэрру, Феллини, Антониони — и какого-нибудь дворника, если тот мог чем-то заинтересовать. Рустам никогда никого не зазывал, он, даже находясь среди людей, как будто существует в замкнутом мире, куда очень трудно проникнуть. От него исходит энергия таланта, но он никогда не стремился быть гуру, он просто живет».

Рисует он так же, как музыкант изо дня в день играет или балерина упражняется у станка. Поэтому Хамдамов при всей отдельности своего существования ни минуты не богема: он труженик и даже ремесленник. Он знает, как надо делать, скорее, чувствует, безотчетно. Рассказывал, что просто начинает водить рукой по бумаге, и из этого рождается рисунок, туфелька, например. Он так нарисовал целую коллекцию обуви для одного из модных домов, похожим способом рисует, видно, и бесчисленные женские силуэты на больших белых листах.

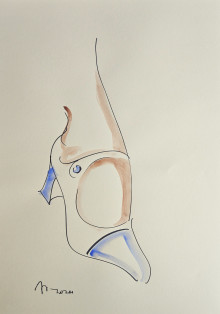

Мир его искусства, что в кино, что на бумаге, женский: Леночка Соловей, Анна Карамазофф, Рената Литвинова, даже Эрик Курмангалиев, носивший женское платье и женскую душу. Живописная серия Principesse di notte — «Принцессы ночи» — Хамдамова есть воплощение мечты многих девочек: хотите быть принцессами — вот они. Да, на его рисунках почти сплошь девушки и женщины, наверное, потому, что в ХХ веке по большей части женщины еще чувствовали такую тонкую вещь, как собственный образ.

А Хамдамов умеет придумывать человеку образ, то есть вытаскивать наружу то, что называется «индивидуальностью». Так Хамдамов «сочинил» актрису Елену Соловей. Она так о себе рассказывает: «В детстве и отрочестве я была очень самоуверенной. В школьных спектаклях непременно играла роковых женщин. К концу моей учебы во ВГИКе мой педагог, знаменитый актер Борис Бабочкин, собирался ставить “Оптимистическую трагедию” и видел в роли комиссара именно меня. Вернее, лирическую героиню, которой я стала к тому времени». Превращение в «лирическую героиню» шло, собственно, под сильным влиянием Хамдамова: это в его дипломной работе «В горах мое сердце» впервые появляется эфемерная, «нездешняя» Елена Соловей, которую потом никто по-другому и представить не мог. Такой же она представала в легендарной, так и не осуществившейся картине Хамдамова «Нечаянные радости», и хотя то, во что потом претворился замысел — в «Рабу любви» Никиты Михалкова, — это совершенно другое кино, образ-то Соловей остался, с этим уже ничего нельзя было поделать. Как сказала Соловей: «Феномен Хамдамова в том, что своими идеями, своей энергией, вообще своим существованием он питает мир кинематографа. Может быть, он создан именно для этого».

Он не терпит унификации и, следовательно, глобализма, любит 30-40-е годы — последнюю эпоху высокого стиля, — говорит, что не смог бы существовать среди современных вещей («Если я создам вокруг себя хайтек, я с ума сойду, а среди вот этих предметов я могу жить, не выходя из дому»), а из литературных произведений отмечает те, в которых нет положительного героя. «Тогда, — говорит, — ты видишь блестящий стиль и понимаешь, что хорош только автор». Этот блестящий стиль самого Хамдамова оценили на Западе еще в советские годы. Знаменитый писатель и сценарист Тонино Гуэрра, с которым Хамдамов дружил много лет, вывозил за границу его рисунки, продавал их, и на вырученные деньги непризнанный в Союзе художник жил. Благодаря Гуэрре он получил от Лукино Висконти приглашение поработать на его фильме «Волшебная гора», потом от Федерико Феллини — на картине «И корабль плывет», но Хамдамова за границу не выпускали.

Хотя токи от искусства Хамдамова шли к Европе постоянно, питая ту же модную индустрию. «Я не большой ее знаток, — говорит Квирикадзе, — но, листая еще в 70-80-е годы европейские журналы мод, видел, что его идеями активно пользовались». Однажды Хамдамов сказал: «Когда кто-то восхищается “Какой чудесный фильм! Пойди посмотри”, я не верю. Потому что о чудесном фильме я бы знал: настоящее ты чувствуешь за три километра. Это то, что в воздухе носится». Вот и его идеи носились и продолжают носиться в воздухе.

В его работах, и режиссерских, и графических, и живописных, вообще много воздуха. В искусстве Хамдамова того, чего нет, гораздо больше того, что есть. Самое главное в его графических и акварельных работах — это «что-то», и даже если представить, что линии и прозрачные мазки с них исчезли, «оно» останется. Собственно, ради вот этой невыразимой субстанции, этой метафизики и стоит заниматься искусством и выносить ради нее собственное неблагополучие — увы, но без вещей несостоявшихся художник состояться не может, не будет этого разреженного ускользающего воздуха. Поэтому, наверное, Хамдамов так хватается в своих фильмах, рисунках и картинах за все уходящее — он любит прошлое, все хрупкие вещи и вытаскивает из почти небытия людей, находящихся под ударом, вроде того же Курмангалиева, маргинала, спившегося трансвестита. Во всяком настоящем искусстве есть этот привкус обреченности, и потому оно рождает в нас то щемящее чувство времени, когда ты вдруг понимаешь, что все пройдет, и это все любишь до тоски. Любое другое искусство немного нечеловеческое. Наверное, Хамдамов и рисует только для того, чтобы мы испытали эту мучительную и нежную любовь к жизни.

Ирина Кравченко